A Maubisa, holding familiar comandada por Maurílio Biagi Filho, ocupa o 14º andar de um prédio localizado na avenida que leva o nome do pai do empresário, em Ribeirão Preto, a 330 quilômetros da capital paulista.

A família Biagi é protagonista em grande parte das histórias que se conte – não só sobre Ribeirão Preto, mas sobre várias cidades da região. E até hoje, Maurílio é bastante presente e atuante no agronegócio e em vários outros segmentos.

A lista é grande. Além de presidente da Maubisa, ele é presidente de honra da Agrishow, uma das maiores feiras agropecuárias do mundo. É também vice-presidente da Sociedade Nacional de Agricultura (SNA) e conselheiro em diversas entidades, que vão desde a FAEPA, ligada á Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, ao Conselho Empresarial da América Latina (CEAL) e a Abimaq, da indústria de máquinas e equipamentos.

Mas quando conta sua história, de forma espontânea, Maurílio Biagi Filho prefere fazer uma volta no tempo, falando de diversas fases. Da infância “muito feliz, na fazenda, com muita liberdade”. Da relação com os filhos dos funcionários do seu pai. De como optou por conciliar trabalho e estudo. E da morte do pai, quando tinha pouco mais de 30 anos, momento que o levou a assumir o comando da Usina Santa Elisa – que por muitos anos, foi a maior do Brasil, e que hoje faz parte do grupo Raízen.

Um dos idealizadores do ProÁlcool, programa governamental do presidente Ernesto Geisel lançado para fomentar o uso do combustível no Brasil no final da década de 1970, Biagi enfrentou crises nas empresas da família, como a fabricante de máquinas e equipamentos Zanini, e também encarou de frente a crise de abastecimento de álcool no final da década de 1980.

Maurílio Biagi Filho é sem dúvida um dos nomes mais importantes não só do agronegócio, mas da história econômica brasileira. É considerado um dos pais da atual indústria sucroenergética e ajudou a desenvolver toda a tecnologia que permite hoje ao setor desenvolver alternativas energéticas, como o etanol e a geração de eletricidade.

Nunca, porém, se restringiu ao agro. Até hoje, um dos negócios da família é a fabricação de bebidas, especialmente de Coca-Cola. E essa atuação também rende não só histórias interessantes, mas exemplos de empreendedorismo.

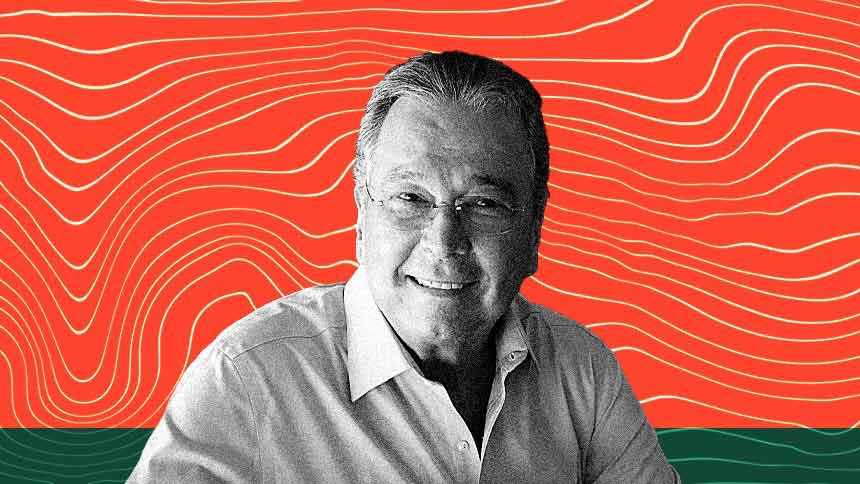

O empresário recebeu o AgFeed para uma entrevista exclusiva na sede da Maubisa. Leia abaixo os principais trechos da conversa.

Como era essa estrutura empresarial da família quando o senhor assumiu os negócios? Ela ia além das usinas e da Zanini?

Nós chegamos a ter participação em cerca de 30 companhias, de todos os portes. Hoje, algumas delas seriam chamadas de startups. Nunca foi um conglomerado. Tínhamos participações, mas existia um comando central, que era meu pai (Maurílio Biagi), e depois eu e meu irmão (Luiz Biagi, que hoje é produtor rural e tem uma vinícola no município de Cravinhos, vizinho de Ribeirão Preto). Mas o que fizemos de importante foi modernizar a indústria sucroalcooleira. E faço questão de dizer nós, porque nunca foi um trabalho meu. Sempre me irritou ser chamado de “dono”. As pessoas que trabalharam comigo tiravam seu sustento da empresa tanto quanto eu. Até hoje vou encontrá-los, eles fazem um churrasco e me convidam.

Qual a sua relação com o ProÁlcool?

Quem pensou primeiro sobre o programa foram pessoas ligadas mais ao petróleo, como o Lamartine Navarro (Júnior, que foi vice-presidente da Ultragaz na década de 1970). Eu participei da elaboração. Levamos até os usineiros, que gostaram do plano, e levamos até o então presidente Geisel (Ernesto Geisel, presidente da República de 1974 a 1979). Eu não participei da entrega do plano. Só estive presente na cerimônia de assinatura. O presidente Geisel tinha um conhecimento profundo sobre o assunto, já tinha sido presidente da Petrobras.

Como o senhor avalia o resultado do programa?

Foi uma oportunidade que o Brasil não soube aproveitar devidamente. Naquela época, precisava de uma medida do governo, que igualou o valor do litro do álcool ao quilo do açúcar. Montou-se uma linha de crédito com juros de 17% ao ano, juros que foram calculados para que os empresários pudessem pagar. Havia um excedente de cana no mercado. As indústrias, como a Zanini, se organizaram. Faziam todos os estudos e entregavam as usinas prontas. A Santa Elisa já produzia álcool desde a década de 1940, mas nós ampliamos a capacidade de produção.

O senhor, pessoalmente, atuava de que forma?

Me engajei nisso como alguém que acreditava no combustível verde e amarelo. A Santa Elisa comprou 400, 500 caminhões movidos a álcool. Eu colocava álcool nos motores à gasolina sem fazer adaptações. Desafiava jornalistas, enchia o tanque com álcool. E me comprometia a pagar por eventuais estragos. Antes mesmo do Pró-Álcool, a gente já misturava os combustíveis nos caminhões que vinham até a usina.

E como essa atuação se encaixou na sua atuação empresarial?

Antes do PróÁlcool, nós começamos a viajar pelo mundo em busca de novas tecnologias. Na época, fizemos cerca de 40 joint ventures. Algumas vingaram, outras não. E aí funcionou muito bem a parceria entre Zanini e Usina Santa Elisa. Nós trazíamos máquinas novas e a usina servia como uma espécie de laboratório.

Qual foi a relação com a indústria automotiva?

O presidente da Fiat na época, Silvano Valentino, veio nos visitar. Senti que ele estava em dúvida sobre o álcool. Contou que a Fiat lançaria o modelo 147 a álcool no ano seguinte. Eu disse que queria comprar 50 unidades. Ele disse que não poderia vender, porque ainda não sabia o preço. Eu disse que não havia problema, que compraria. Deu certo, mas não tinha bomba nos postos. Eu vendia tambores de álcool.

O senhor então deu uma empurrada para que a coisa desse certo?

Sim, foi isso. Enfrentando resistências do próprio setor. O diesel era subsidiado. Mas era uma época de hiperinflação. Eu produziria ao custo de hoje o álcool que eu venderia nove meses, um ano depois, a um preço muito maior. Ninguém fazia essa conta.

Como o senhor atuou na crise de abastecimento de álcool no final da década de 1980?

Em 1989, já estava apertada a produção. Os estoques já estavam baixos, tanto que a Santa Elisa começou a produção mais cedo. No meio do ano, faltou álcool na bomba. Só aqui na região, tinha 300 milhões de litros nas usinas. Fui nas distribuidoras e o DNC (Departamento Nacional de Combustíveis, órgão governamental responsável pela regulação do mercado de combustíveis na época) baixou pela metade o volume autorizado de entrega de álcool nos postos. As usinas estavam vendendo mais açúcar. Começou a mistura com metanol, que começou a fazer mal aos frentistas, e voltou o álcool. Não faltava o produto. Foi uma manobra muito bem feita, sutil, da Petrobras.

O etanol hoje é considerado como o combustível do futuro, como o biodiesel. O que o senhor acha disso?

Vejo com muito entusiasmo. As usinas fecharam o ciclo, finalmente. Produzem biogás, etanol de cana e milho, energia elétrica. O milho está dando muito mais certo do que eu esperava. Eu acreditava que a cana era imbatível. Mas precisa ser uma coisa equilibrada. Tem a SAF (combustível de aviação), mas a quantidade necessária é grande.

E o que o senhor pensa sobre a tecnologia de carros elétricos como alternativa para diminuir a emissão de gases de efeito estufa?

Deveria ser crime ter carro elétrico no Brasil. O veículo anda com uma bateria enorme que precisa de muita energia. Aqui, a maior parte da energia elétrica vem de fontes limpas, mas no resto do mundo, não. Isso precisa ser regulamentado pelo governo de forma inteligente, tem muitos interesses econômicos. Temos que fazer o arroz com feijão. Temos que cuidar do nosso público. O etanol é muito limpo. E o Brasil deveria estar no palanque, cobrando o resto do mundo.

Como foi sua história com a Usina Santa Elisa?

Quando meu pai faleceu, eu assumi o cargo de Superintendente da Santa Elisa. Não queria ser presidente, não gostava da parte política. Nós começamos a fazer um trabalho de modernização da usina. E crescemos muito. Quando eu deixei a Santa Elisa, era a maior moedora de cana do país. Fizemos a primeira grande fusão do setor (com a São Geraldo, que transformou a empresa em Cia. Energética Santa Elisa, em 1977). Tivemos o Bradesco como sócios. Nessa ocasião, passamos a ser a número um do Brasil em produção. E estávamos à frente em tecnologia também. Por exemplo, nós fechamos o circuito de água de lavagem da cana. A água era tratada e a terra voltava para o solo, servia como fertilizante. Fizemos um centro de controle, que hoje todo mundo tem.

Mas apesar do cargo, comandava a empresa, certo?

Eu centralizava tudo. Para ter uma ideia, eu controlava todas as compras, olhava todos os pedidos e cortava, se fosse necessário. Hoje, se discute muito sobre a necessidade da presença nas empresas. Eu acho que, em alguns negócios, é fundamental a presença do dono, do presidente. Ele precisa olhar de perto.

E a sua atuação na Zanini, outra grande empresa da família?

No início, eu não tinha uma atuação direta na Zanini. Mas em certo momento, eu fui convocado a assumir a presidência da empresa, que estava com problemas. (Ele assume o cargo em 1985, substituindo o irmão Luiz). Um dia, eu atendi um cliente, algo que não costumava fazer, e ele começou a chorar. Eu demorei a entender o que acontecia. Ele tinha comprado uma destilaria. Ele já tinha comprado a cana e não tinha a usina, não moeu. Depois de dois anos, a cana não serve mais. E a Zanini não tinha entregado um parafuso pra ele. Já tinha pago cerca de 80% do valor total.

Eu fui entender o que estava acontecendo e nós tínhamos 10 usinas “chave na mão” vendidas e que sequer tinham sido iniciadas.Obviamente que o dinheiro tinha entrado. Eu nem fui tentar saber a causa do por que esses recursos não foram empregados nas obras. Eu queria evitar o que se chamava de concordata na época. Então, começamos a trabalhar.

E qual foi a solução encontrada para essa situação?

Era uma empresa de capital aberto, então a primeira coisa que fizemos foi fechar o capital. O Banco do Brasil cortou minha conta pessoal. Fui a Brasília, levei minha mãe, que era a maior acionista. Tentei arrumar soluções financeiras, fazíamos reuniões diárias no auditório da empresa, eu virei um zumbi. E conseguimos entregar todas as usinas. A empresa conseguiu se reerguer, mesmo que ainda amênica. Mas se você me perguntar exatamente como saímos dessa, eu nem sei te responder. Eu achei que a empresa nunca fosse se recuperar. E hoje está aí, como Renk Zanini, muito sólida.

E como a família entrou no negócio de fabricação de bebidas?

Nessa área, teve uma passagem interessante. Até a década de 1980, quando o dono de um bar fazia um pedido de cinco caixas de cerveja, ele era obrigado a comprar junto, no caso de Brahma e Antarctica, guaraná ou outros refrigerantes. Nós percebemos uma revolta contra isso, era uma intromissão. E isso prejudicava a Coca-Cola, que não vendia bebida alcoólica. Nós compramos uma cervejaria pequena, e fomos até Atlanta falar com o presidente da Coca-Cola. E assim iniciamos a Kaiser, com sócios. Sempre atuei em sociedade.

Mas a família tem até hoje uma fabricante de refrigerante também.

Sim, e nós inclusive montamos a Boutique Coca-Cola, uma iniciativa que foi copiada pela empresa nos Estados Unidos, em Nova York. E também tivemos participação, nos anos 1980, na reformulação da Coca-Cola. (A empresa foi fundada em 1971 por Maurílio Biagi com o nome Refrescos Ipiranga, em Uberlândia, e desde 1987 é chamada de Uberlândia Refrescos. Hoje, a fabricante de Coca-Cola é comandada por Alexandre Biagi).

E tem a história da compra da Sorocaba Refrescos também, que é famosa…

Eu era o único brasileiro que fazia parte do Conselho Mundial da Coca-Cola, na década de 1980. E fomos para uma reunião desse conselho em Monte Carlo. O então dono da Sorocaba veio me perguntar quanto eu pagaria na empresa. Fechamos o negócio. Com a audácia que eu tinha, eu cheguei para o Roberto Goizueta, então presidente do Conselho de Administração, e perguntei se a Coca-Cola aprovaria a transação. Ele disse que sim e eu pedi para que ele e o Donald Keough (à época, presidente executivo da companhia) fossem testemunhas. Eles não entenderam, e eu falei que no Brasil existe o costume de “shake hands” ao fechar o negócio. Eu apertei a mão do Kirb, que era o presidente da Coca-Cola na América Latina e que estava vendendo a fábrica, e eles “cortaram” o aperto de mão.

Como está a Maubisa hoje?

Nós somos basicamente uma empresa de investimentos, sempre com participação minoritária. Temos participações em startups. Tenho produção de cana, hoje eu nem sei exatamente qual a produção. Estamos com 80 toneladas por hectare. Não tenho indústria, só produzo cana. A última usina que fiz foi a Aroeira, em Minas, e quando construímos, eu quis saber quem era usineiro. Eu queria fazer e depois vender. Hoje é uma das melhores do Brasil. Eu comprei as terras para fornecer cana à Aroeira. Saí de lá em 2016.